Autoantologia landolfiana – Quattro contributi

di ANTONIO PRETE

La piccola silloge che qui si propone offre un quadro d’insieme complesso della figura di Tommaso Landolfi. Quasi a ricostruire le tappe di un dialogo tra l’autore e il suo lettore d’eccezione, Antonio Prete, questi scritti eterogenei sono accomunati da un’identica, appassionata volontà interpretativa.

COSMOGRAFIE LANDOLFIANE

Fisica e metafisica lunare

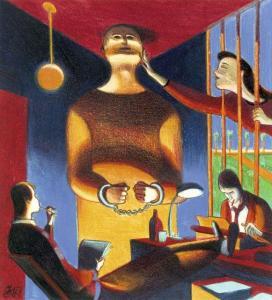

La cosmografia dei romantici dava allo stupore uno sfondo metafisico, trasformando la contemplazione in interrogazione ultima: il notturno lunare era il teatro di una esplorazione dell’interiorità o, come accadeva meravigliosamente in Leopardi, lo spazio scenico di una meditazione sulla transitorietà dell’uomo e delle cose. Acquisto di un punto di estrema lontananza dal quale osservare l’insignificanza del mondo. La cosmografia di Landolfi accoglie la tensione metafisica e interrogativa delle poetiche romantiche, ma ne svolge, amplificando fino alla consapevole maniera e all’artificio, la tessitura ironica, teatralmente grottesca, e insieme perturbante. Un dialogo assiduo con la cosmografia leopardiana agisce nella scrittura di Landolfi. E infatti la leopardiana oscillazione, o meglio tensione, tra affabulazione e parodia, tra modi fantastici e ansia metafisica diventa in Landolfi la misura di uno stile e di una ricerca. Per questo il giudizio del Signor Giacomo Leopardi è messo in scena, con una filosofica mimesi di scrittura, in appendice alla Pietra lunare, il bellissimo racconto del ’37. La luna landolfiana è osservata, leopardianamente, nella sua ambivalenza: divina e familiare, enigmatica e prossima, sovrana e compagna. È su questo sfondo che prende forma la dimensione ctonia, oscura, dell’elemento lunare. La sovranità pensosa e amicale della luna leopardiana nella Pietra lunare è in certo senso umanizzata e insieme animalizzata, cioè è portata verso la terrestrità corporea dell’amore. Gurù è certo una creatura lunare, che si muove in relazione costante con il sorgere e tramontare della luna, ma è anche, come in un teatro gnostico, emanazione corporea della divinità lunare. Figura della compresenza di luce e oscurità che è propria della luna: angelo e demone. La rappresentazione del fantastico, da Poe a Hoffmann a Gautier a Dostoevskij a Maupassant – è questa una sezione della biblioteca landolfiana – ha sempre mostrato l’estraneo come familiare, il misterioso come prossimo e transitabile: l’effetto, freudianamente, come ormai diciamo, della perturbante compresenza diventa elemento di tensione propria del fatto narrativo. La luce lunare di Landolfi non vela e rivela le cose, come quella leopardiana, non è, contemporaneamente, nascondimento e rivelazione, ma è una luce per così dire “maladive” – analoga in questo al profumo dei baudelairiani Fiori del male – e per questo avvolge le cose, come accade nel racconto L’impero della luna (nel Principe infelice) in un bagliore di diamanti che però è come una grande nebbia: tutto è irreale in quello scintillio d’alabastro, in quell’abbaglio vitreo, e gli abitanti sono malati di chiardiluna. Maladive è la luce lunare, ma quella solare può essere mortale: nel racconto Colpo di sole l’abbaglio della luce che sopravviene è descritto dal punto di vista della civetta, che via via, dissipandosi l’oscurità, è invasa da nausea e malinconia e strazio finché non “sprofonda nella luce bianca della morte”.

Continua a leggere

Mi piace:

Mi piace Caricamento...